「いまを生きる」 10/05

Dead Poets Society

1989 アメリカ

監督:ピーター・ウィアー

“我々はなぜ詩を読み書くのか それは我々が人間であるという証なのだ”

“医学 法学 経営 工学は 生きるのに必要な尊い仕事だ だが 詩や 美 ロマンス 愛は 我々の生きる糧だ”

死せる詩人の会 冒頭の言葉:

H.D.ソロー

“私は静かに生きるため森の中へ 人生の真髄を吸収するために 命ならざるものは拒んだ 死ぬ時に悔いのないよう生きるため”

“なぜ机の上にいる? ものごとを常に異なる側面から見つめるためだよ”

“わかってることも別の面から見直せ たとえバカらしく思えてもやってみないと”

“本を読む時 作者の意図は気にするな 自分の考えを大切に 君たち自身の声を見つけること”

“人は静かな絶望に生きるという 甘んじるな”

“はじめてやりたいことがわかった 絶対にやってみせる”

“発見があればすべてが詩だ”

“彼は自分をダメな人間と思い恥じている そうだろ? 君は恐れてる しかし 君の中にも素晴らしい何かがある”

“自分の信念を貫き通すのはむずかしい 誰でも人と違う歩き方をしたい”

“自分に自信を持たねば たとえ人から非難されようと バカにされようともだ”

“人目を気にせず好きに歩け”

“立派でも愚かでもいい 自分の歩き方を見つけろ”

“Thank you, boys. Thank you.”

2016/10/05

「いまを生きる」 10/04

Dead Poets Society

1989 アメリカ

監督:ピーター・ウィアー

“おお船長! 我が船長よ”

“我々は死ぬ運命なのだ ここにいる全員 いつか息がとまる日が訪れて 冷たくなって死ぬ”

“CARPE DIEM”

“これは戦いだ 戦争だ 君たちの魂が危機に瀕する 敵は学者ども 詩を数値で測るとは”

- “芸術家たれと教えるのは危険だ”

- “芸術家? 自由思想家たれ だ”

“SEIZE THE DAY!”

2016/10/04

「いまを生きる」( Dead Poets Society / 1989 アメリカ )

自分にとってもっとも特別といえる映画を、今日ついに、映画館のスクリーンで見た。

かつて、“世の中にはこんな映画もあるのか” と知るきっかけとなった2本の映画と、私の映画鑑賞歴のはじまりとなる2本の映画とがあった。その、はじまりとなった映画のうちの1本、「いまを生きる」(Dead Poets Society / 1989 アメリカ / 監督:ピーター・ウィアー) を、人生の半分以上の月日と重なる映画鑑賞歴の中で今日初めて、映画館のスクリーンで見たのだ。

かつて、ある1本の映画と「いまを生きる」を見て、映画を見る目が開かれた。まさに、映画の虜となった。とはいえ、その時まだまともに映画館へ行ったこともなかった。借りてきた「いまを生きる」を、繰り返し繰り返し見た。奇しくも、もう1本の映画も「いまを生きる」も、中高生の年代の少年を描き、9月の新学期で幕を開ける映画である。初めて見た頃も秋だった。描かれているのが少年であること、全寮制の学校であること、それぞれの作品の舞台が第二次大戦中のフランス/1959年のアメリカであること、それらが自分の境遇とはまったく違うといえども、描かれている少年らの言動や日常、友人関係、人生も考え方も変わるような思いもよらぬ出会い、映画の中で描かれているそういうものに、それまでにないほど心動かされたのだ。その時から、映画にのめり込んだのである。

私の映画鑑賞歴のはじまりである2本、「いまを生きる」と、もう1本については今ここでタイトル等には触れないが、もう1本のほうも、ずいぶんとあとになってから、いちどだけ映画館で見た。監督は既に亡くなっている。そしてその監督の特集上映が組まれ、今から6年ほど前、ようやくスクリーンで見ることが叶った。

そのもう1本の映画をスクリーンで見た時も、そして今日「いまを生きる」を見ていた時も、どちらも “ああ、そういえばこんなシーンもあったな” と改めて思う、ということがないのだ。ああそういえば、などと思わない。覚えている。どのシーンも、刻みつけられている。何年も見ていなくとも、当時見たものは今でも記憶の底にあり、その記憶が立ち上ってくる。何度も見ていた当時が蘇る。映画の中の秋、初めてこの映画を見た年の秋、そして今この9月が重なる。ひとつひとつの台詞を、懐かしく思う。このシーンではこんな表情、ここではこんな表情。それらすべてのことを、懐かしく思う。タッチストーン・ピクチャーズのロゴも、劇中のバグパイプの音色も、自然豊かな秋の風景も、すべてが懐かしい。授業中に生徒たちの声が聞こえてくることに驚き、何事かと教室を見にきたラテン語教師が、新任教師の型破りな授業に面食らいつつ、君がいるとは思わなかったから、と言うと、おります(台詞は “I am.”) と答える新任教師。その言葉を発するタイミングまでもが懐かしい。その新任教師ジョン・キーティングを演じていたのが、2014年に亡くなったロビン・ウィリアムズである。

まさか、ロビン・ウィリアムズが亡くなってからようやく、この映画をスクリーンで見ることになるなんて。まさかそんなことになるなどとは思ってもみなかった、2014年のあの日までは。

今回「いまを生きる」が上映されたのは〈午前十時の映画祭〉の1本としてである。不朽の名作をスクリーンで、ということで始まった〈午前十時の映画祭〉は当初、もっと古い作品中心であった。開始から年数が経って比較的新しいものも上映されるようになってきたが、それでも「いまを生きる」は新しいほうだ。それが今年度のラインナップに入ったのは、やはりロビン・ウィリアムズが亡くなったことが大きいのは明白である (亡くなったのは2014年だが、おそらく昨年度のラインナップはその時既に決まっていて、昨年度中には上映できなかったのではないか)。亡くなったことによって、映画館での上映が実現するとは。なんと皮肉なことだろうか。ようやくスクリーンで見ることができたのに、ロビン・ウィリアムズは映画を遺して去ってしまったあとだ。やりきれない思いに駆られる。バラの蕾は早く摘め、という一節で始まる詩を教えながら、“私たちは死ぬ運命にある、だからいまを生きろ、素晴らしい人生をつかみ取れ” と生徒たちに語るシーンを見ては、ロビン・ウィリアムズの死のことを考えずにはおれない。思いもよらないことだった、こんなふうにスクリーンで見ることになろうとは。

「いまを生きる」は、原作を読んでから映画版を見た作品だ。あの頃、この映画で知ったソローの「森の生活」の文庫本も買った。劇中で生徒たちが着ている紺色のセーターがほしかった。あの当時は知りもしなかったマーロン・ブランド、そのモノマネをするキーティング=ロビン・ウィリアムズが、じつはこんなにも似ていたのだと、あとでブランドの出演作を初めて見た時にわかった。この映画のサントラ盤を探しても見当たらず、独特な授業をするキーティングが授業中にヘンデルのレコードをかける、だからかわりというのも変だが、ヘンデルのCDを買った。

2008年11月、大阪ヨーロッパ映画祭の名誉委員長として映画音楽作曲家モーリス・ジャールが招かれ、かつて音楽を担当した「アラビアのロレンス」の記念上映の際、体調が良くないのをおしてまで舞台挨拶に登壇された。その上映を見に行っていた私は、その場にいた。翌年3月、モーリス・ジャールは亡くなった。大阪ヨーロッパ映画祭では、映画祭開催の季節になると、前年の映画祭の関連写真を展示したりしていた。2009年、前年来日時の写真とともに掲示されていた、亡くなったモーリス・ジャールが映画音楽を手がけた作品群のタイトルを見ていたら、そこに「いまを生きる」も書かれていてとても驚いた。「アラビアのロレンス」も、私の映画鑑賞歴の中では非常に重要な作品である。「いまを生きる」の音楽がとても好きだった、そしてこのどちらの作品もジャールの音楽だったのか、と。昔は今と違って、音楽や撮影が誰だとか、そんなところまでは気にかけていなかったのだ。ただただ映画を見ていた。そして大阪ヨーロッパ映画祭も、資金難のため継続困難となり、2013年の開催を最後に、その後は開催見送りとなっている。再開を望む映画ファンが大勢いることと思うが、その目処は立っていないはずだ。

2014年、この映画の主演俳優であるロビン・ウィリアムズが亡くなった。2年経ってなおやりきれない。今日スクリーンに映し出された「いまを生きる」のロビン・ウィリアムズ - いつも遠慮がちな生徒の言葉を解放し、それが詩となってあふれでる瞬間に、その生徒を見つめるキーティングのなんとも言えない表情。ラストシーン、机の上に立ち上がった生徒たちに見送られるキーティング - ロビン・ウィリアムズ。死ぬまで覚えておきたい。

かつて「いまを生きる」を初めて見た頃とは、あらゆることが変わってしまった。今日「いまを生きる」を見たシネコンは、あの頃はまだなかった。そして “あの名作をフィルムで” と謳っていた〈午前十時の映画祭〉も、今やデジタル上映となった。時代の流れだなどと、言われなくともわかっている。“フィルム上映にこだわるなんて時代に逆行している” “ただの懐古趣味だ” という言葉に至っては、もう聞きたくもない。時代だなどと、言われなくともわかっている。それでも、できることならフィルムで見たかった。フィルムの時代に作られた、フィルムで撮られた映画なのだから。ただ、私にとってのはじまりの映画であるこの「いまを生きる」を、初めて見た瞬間から今に至るまで特別であり続けるこの映画を、人生の半分以上の月日と重なる映画鑑賞歴の中で今日初めて、映画館のスクリーンで見ることが叶ったのだ。だから、2016年9月28日は特別な日だ。

2016/09/28

「バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)」 ~ 壊す試み

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

2014 アメリカ

脚本:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ、ニコラス・ジャコボーン、アーマンド・ボー、アレクサンダー・ディネラリスJr.

出演:マイケル・キートン、ザック・ガリフィアナキス、エドワード・ノートン、ナオミ・ワッツ、エマ・ストーン、アンドレア・ライズブロー、エイミー・ライアン ほか

第87回アカデミー賞 (作品賞・監督賞・脚本賞・撮影賞) 受賞

出演者本人と役柄の一致が話題となっているこの作品に関しては、まず、そのキャスティングの絶妙さを書き出してみたい。

マイケル・キートン演じる主人公リーガンは、かつてバードマンというヒーロー映画で一世を風靡しながらも、その後のキャリアは思わしくなく、しかしここへきてブロードウェイの舞台に立つことにより、再起を図ろうとしている。かつてバットマンを演じたキートンの実人生と重なるといわれる役柄である。

主人公が舞台で共演する女優も、それを演じるナオミ・ワッツのイメージとだぶる。“ブロードウェイで女優になるの夢だった” という台詞があり、それが今ようやく叶う、というその状況が、下積みが長かったことで有名なワッツ自身と重なるし、ワッツがここまで飛躍するキッカケとなった作品「マルホランド・ドライブ」(2001年) で演じた役柄と重なりもする(女優を目指してハリウッドにやってくる女性の役柄だった)。そして、“金髪” のワッツと “黒髪” のアンドレア・ライズブロー、このふたりの楽屋でのシーンなど、もう「マルホランド・ドライブ」を念頭に置いているとしか思えないではないか。

エドワード・ノートンが演じた代役俳優の役柄も、ある意味、ノートン本人を思わせる、とも受け取れるのだが、これに関しては、キートン、ワッツとは少し違う。ノートン本人と役柄が重なっていると感じる部分というのが、以前からある、撮影現場(舞台裏)でのノートンはわりあいに嫌なやつだという噂と、今回の役柄の持つ横柄で皮肉屋な部分だからである。ただ、これに関しては、そうだと言い切る気はない。本人と役柄の重なる部分が、俳優としてのキャリアに関することであるキートンとワッツの場合は、(ふたりの過去の作品を知っている人ならば)誰が見ても明らかなことである。しかしノートンの場合の “撮影現場での態度” となると、観客にはその実態を知るすべもない以上、あくまでも噂でしかない。だからノートンに関しては、キートンやワッツのように実際のキャリアと役柄が一致しているというよりは、“映画ファンの間で比較的よく知られている噂のイメージをうまく利用した” と解釈しているのであるが (ノートンが、過去にハルクを演じたことがあるという点は、キートンおよびキートンが演じた主人公とだぶると言える)。

主人公リーガンの交際相手でもある、もうひとりの共演女優を演じたアンドレア・ライズブローの場合は、ライズブロー本人ではなく、この役柄の身の上に起こったことと、劇中劇の役柄とが重なっている、という構造である(リーガンとの間に子供ができた/できない と一悶着あったあと、舞台上で演技をしている劇中劇のシーンにおいて、子供ができなかった、というような台詞がある)。

リーガンの娘を演じたエマ・ストーンも、キートンやノートン同様、過去にヒーロー映画に出演しており(アメイジング・スパイダーマンシリーズのヒロイン)、なおかつその続編自体が白紙になってしまったという経緯がある (=アメイジングシリーズとしてもう1本の制作が予定されていたが、スパイダーマンそのものが、すべてを一新して仕切り直し、新たなシリーズとして制作されることとなり、アメイジングシリーズとしては事実上終了した / ただ、前作の展開からして、もし続編があったとしても、ストーンは出演しないのではと思われる)。ただ、このバードマン制作中といえば、アメイジング・スパイダーマン続編が白紙となったことは(少なくとも一般には)まだ発表されていなかった訳であり、そこまで含めて本作や作中人物との一致であると受け取る必要は、ないとは思うのだが。

ハングオーバーシリーズで知られるザック・ガリフィアナキスだけは、本人のキャリアと役柄の一致どころか、むしろ出演者中もっとも新たなイメージの役柄を演じたといえる(ハングオーバーシリーズを見たことのある人なら、今回のプロデューサー役は、驚くほど違う印象に見えたであろう)。

そして、この映画そのものについて。

映画界=ハリウッドに対する批判 / 舞台の世界=ブロードウェイの風刺。有名俳優の実名をふんだんに取り入れた台詞でもってそれらを表現するこの作品で、もっとも大きな挑戦だと思ったのは、何より、監督が “壊した” ことである。これまでに内側(=監督自身)から積み上げてきた、あるいは外側(=観客の目)から積み上げられてきた、自らの作品のイメージを。

これまでの長編作品4本、中でも特に最初の3本は、ギレルモ・アリアガ脚本の特徴が強く出ていたという影響もあるだろうが、初めのうちは互いに関係なく進む、何組かの登場人物のエピソードが、最終的には交錯するようになっていたりという手法のものだった。ある種、それがイニャリトゥ監督作品の個性となっていたような面もあり、少なくとも長編に関しては、今回のようにストレートに進行する作品は意外、という印象に自ずとなる。

加えて、リーガンの “特殊能力” 的なものや、中盤、リーガンの頭の中/妄想がそのまま劇中における現実世界に流入したかのようなシーン( “飛ぶ” リーガンや、あり得ない狂騒)など、あのような表現は、珍しい手法ではないとはいえ、イニャリトゥ監督作品としては、これまで決して取られることのなかった方法である。

そして、これまでにない “軽み” を獲得したのではないか、と思っている。批判・風刺の強烈な本作では、様々な感情の渦巻く、人間の激しい内面を描こうとしてきたように思えたこれまでの作品とは、一線を画す軽みがある。それも、少々毒気のある軽みが(すっかり過去の人であると捉えられ、客の入りも心配されたリーガンの芝居のかかる劇場の向かいで、大ヒット作『オペラ座の怪人』が上演されている皮肉も含めて = それへの言及は一切なく、ただガラス扉に怪人のあの仮面が映り込んでいる / そして “仮面” のイメージは、怪人とバードマンとに重なるが、かたや大ヒット作品、かたや結果としてリーガンの足枷となっているものである)。

あくまでも自分の持っていた印象の話だが、これまでのイニャリトゥ監督作品を見てきて、まさかこのような方向へ舵を切るとは、思ってもみなかったのだ。

【これより以下、ラストの展開の詳細な内容に触れています】

終盤、リーガンは舞台上で拳銃自殺を図るも死に切れず、死に切れないなら無傷であるほうがよほどよかったのに、不運にも鼻が吹き飛んでしまう。その再建手術後、顔に巻いた包帯が、奇しくもバードマンの仮面のような形となっており、それを取って鏡を見ると、さらに手術後の鼻の形までもが、まるでバードマンの仮面の嘴部分のような形になってしまっているのだ。そう、これまでリーガンの楽屋の鏡に映り込み、頭の中に話しかけ、リーガンの現実にまで流入してきた、過去にリーガン自身が演じ、その影を振り払いたかったはずの、あの バードマンのように。最後の最後に、なんと痛々しく毒のある皮肉か、と思いながらスクリーンを見た。

窓外へと導かれるリーガン。席を外していた娘が戻ってきて、開いた窓に気づき、身を乗り出して下を見る。その直後、上空を見上げる娘の姿を見て、これまでのシーンでリーガンの頭の中を既に知っている観客の多くは、リーガンがバードマンとなって空を飛ぶ姿を想像するのかもしれない。そんなファンタジーもあるいはあってもいいのかもしれないが、これはそんな作品ではない、と自分は思っている。リーガンの体は、地面に叩きつけられていることだろう、そういう作品であると思っている(映画は娘の顔を映して終わり、リーガンの姿は映し出されない)。これまでにない軽みを獲得したのではないか、と先に書いたが、繰り返して言うが、それはこういう毒を持ったものだ。娘の視線はバードマンを追ったのではなく、もはやなすすべもなく天を仰いだはずだ。この作品にはそれが相応しいと、自分は思っている。なぜならこれは、“壊す” 映画だ、と思うからだ。監督はこれまで築き上げた作風とイメージを壊し、主人公リーガンは、再起を賭けた舞台の初日で死を選択=始まりの瞬間に自ら壊した。リーガンに終始つきまとった “過去” であるバードマンが、まるで死神のように思える。軽みと同時に、それだけの毒と皮肉を併せ持った映画なのだ。

しかしこの作品を、悲劇一辺倒だとは思わない。毒とともに、軽みがあるのだから。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督は、この作品によってこれまでのイメージを壊し、映画監督として、自らにとっての新しい手法、“新しい映画” を手に入れた。それには、ワンカットに見える技を駆使し、計算し尽くされた “ワンカット風” 長回しで、観客に新たな視点を提供した撮影監督エマニュエル・ルベツキのカメラも、主人公の心情を音で語る、音楽アントニオ・サンチェスのドラムも、非常に大きな役割を果たしている。

窓から飛び降りたリーガンが、バードマンへと変化するファンタジックなラストを想像する観客も、もしかしたら大勢いるのかもしれない。それは自分の解釈とは違うものであるが、しかし、どちらでもいいのだろう。そもそも解釈とは自由なものであるし、そして観客がそう願うのは、つまりはこの作品がそう願わせた、ということだ。

眠れなかったのである、この作品を見た夜。明らかに脳が昂っていた。これまでの作品も作風も、じゅうぶん高く評価されてきた、にも関わらずそれらを自ら壊し、そしてまた新しいものを作り上げた監督のこの挑戦を、目の当たりにしたがゆえに。

2015/04/15 鑑賞

マノエル・ド・オリヴェイラ監督

4月2日、ポルトガルのマノエル・ド・オリヴェイラ監督が亡くなった。106歳。最後まで現役の映画監督だった。

初めて見た作品は、2001年制作の「家路」である。監督が93歳当時の作品だが、その時で既に、“現役世界最高齢” と言われていた。この「家路」日本公開の頃(2002年)、オリヴェイラ監督と そう 歳の変わらないビリー・ワイルダー監督が亡くなり、そのニュースを、とあるビルの屋上部分に設置されていた電光掲示で知った。歩道橋の上から見たのである。そのことがなぜかいまだに、オリヴェイラ作品として初めて見た「家路」公開・鑑賞に関する記憶と、結びついて思い出される。

昔の作品は、上映される機会も少なく、残念ながらほとんど見られなかったが、「家路」前後からそれ以降の、晩年の作品は、日本公開されたものはほぼ見に行った。その中で受けた印象といえば、商業主義への超然たる態度・独自の映画芸術観と、静かなる作品の中に、象徴的なシーンが必ず存在する、ということであった。もちろんこれは自分個人の受け取り方であって、見る人が違えば、また異なるであろうが。

ヨーロッパの監督の作品には、あるいはしばしば見られる特徴とも言えるであろうが、オリヴェイラ監督の作品にも、多くの人に受け入れられようとするが為に迎合する、というようなことが、一切感じられなかった。そして、例えば 17世紀フランスの小説を原作としながら、舞台を現代に置き換えた「クレーヴの奥方」(1999年) での試み (=舞台を現代とすること自体は珍しくないが、その翻案に見える、様々なものの対比) にあったような、独自性や意外性も、オリヴェイラ監督の作品を見る時には、感じることがあった。

そしてその中に、静かでありながらハッとするような、象徴的なシーンを発見する。

たとえば、「家路」(2001年) での、主人公である舞台俳優の劇中劇。 「永遠〈とわ〉の語らい」(2003年) での、フランス語・イタリア語・ギリシャ語・英語などの多言語で、なんの壁もなく会話が進むシーン。 「夜顔」(2006年) の主人公が、バーテンダーに向かって ひとり、語り続けるシーン。

これらはなにも、必ずしも、声高に何かを主張しようとしているシーンには見えない。しかしそんな静かなるシーンが、時として、作品のテーマを象徴しているかのように感じられ、そしてそれらこそが、オリヴェイラ作品と ほかの監督の作品との、決定的な差異を表していたかのように思える(これは、他の監督の作品との優劣について言っているのではない)。

そのような点で、マノエル・ド・オリヴェイラ監督の作品は特別だった。

監督は、昨年まで作品を発表していた(昨年発表された短編作品が日本でも公開されるかどうかは、現時点ではわからない)。100歳を迎えてもなお現役で現場に立ち、映画を作り続けることが出来たという事実は、もはや意思云々ということなど超えたところにおける意味でも、誰にでも なし得ることではないが、映画ファンがそこから受けた恩恵とは、これほどの長きに渡って、このマノエル・ド・オリヴェイラ監督の作品を、見ることができたということ。それこそが、何よりもっとも大きい。

2015/04/05

「ブルー・リベンジ」 復讐に浮かび上がる心理

Blue Ruin

2013 アメリカ=フランス

監督・脚本・撮影:ジェレミー・ソルニエ

出演:メイコン・ブレア、デヴィン・ラトレイ、エイミー・ハーグリーヴス、ケヴィン・コラック、イヴ・プラム、デヴィッド・W・トンプソン

第66回カンヌ国際映画祭 監督週間出品 / 国際批評家連盟賞 受賞

ひとりの男の、復讐譚である。

両親を殺されたことによって、人生が一変した。人生のすべてが壊れた。生き残った姉や、人との関わりもすべて断ち、ホームレスとなるしかなかった。ある時、その犯人が司法取引によって、刑期を終える前に出所することを知る。復讐への激しい衝動に貫かれる。

この作品の主人公ドワイトは、たとえば、アクション映画の主人公のような男では、決してない。ひとことで言うなら、まさに “虫も殺せないような” 男である。特別な人間ではない。つまり、多くの人々と、なにも変わらない。多くの人々となにも変わらないような男が、自分の人生を奪った者への復讐に、すべてを注ぎ込むのである。心も残された時間も、すべて。復讐を果たし、晴れて新しい人生を送ろう、などとは考えてもいない。ドワイトにとっては、復讐こそが終着である。

この作品を見終え、なおも残るのは、思い出すのは、復讐するほかに道のなかった人間の、その心理である。この作品のもっとも優れた点は、何よりその心理描写にある。

主人公ドワイトの台詞は、非常に少ない。台詞ではほとんど語らない。しかしその行動の中に、心情が見える。要領が悪く、失敗を繰り返してばかりのその行動の中に、激しい復讐心そのもの、そして、復讐心を持ちながらも拭い去ることのできない恐怖や不安、怯えが。

また、台詞の少なさに加え、感情を表に出さない人物として描かれているがゆえに、抑えていた感情を発露させるシーンが、よりいっそう印象的になる。たとえば、何年ぶりかで再会した姉と、犯人出所について話すシーン。会話の中で、その出所について “ニュースになると思ってたのに” と言ったドワイトはその瞬間、ひとすじの涙を流す。残された者にとっては人生を狂わされた殺人事件であっても、世間には忘れられた過去となっていることの無情。人に感情を見せないドワイトが流した涙は、それだけで多くを語る。

そして、なぜ復讐するのかを吐露した言葉だ。行く末は見えている。それなのになぜ、復讐するのか。 “復讐をやめる理由なら、いくらでも思いついた でも、復讐をやめない理由はひとつしかない”。

特別な人間ではない、多くの人々となにも変わらない人物であるドワイトの、恐怖や不安、要領の悪さや失敗は、共感を呼び起こして余りある。 “復讐への共感” という以上に、決してヒーローではない、“自分と同じ側にいる人間 ドワイトへの共感” を、いやがおうにも呼び起こすのである。

この作品は、映像もまた、ドワイトの心情に寄り添う。青みを帯びた冒頭から、変化してゆく風景と色が、その心情に重なるのである。

制作時点では無名の監督であったゆえ、とにかく非常に限られた制作費であったという本作。にも関わらず、そのことに縛られるどころか、その限られた条件を生かしているところもまた、見事である。

特に印象的なことのひとつは、主人公の過去がこの作品にとって重要な要素であるにも関わらず、回想シーンが一切ない、ということだ。ドワイトの過去は、ストーリーの進行につれて次第に明かされてゆくが、予算のなさゆえにそうしたのか、それとももし予算があったとしても最初からそういう描き方をするつもりだったのかどうかに興味がわくけれども、とにかく、回想シーンがない。そしてそれがとても効果的に感じられるのである。ストーリーの中に自然に織り込まれているのだ、ドワイトがいかに過酷な目に遭ってきたのかということ、両親殺害がいかに凄惨な形での事件であったかということが。それが、他の登場人物の反応を通して描かれていたりする。

たとえば、犯人出所を知らせた警官は、危険だからしばらく警察署で過ごせるように手配すると言って、ホームレスであるドワイトをずいぶんと気遣う。また、ドワイトが自らその関わりを絶って以来、復讐を決意したがゆえにようやく再会する運びとなった姉や友人が、ドワイトに復讐を思いとどまらせようとするどころか、賛同、あるいは協力する。姉はまだしも、何年も音信不通だった友人など、復讐に加担して得することはなにもない。むしろ立場が危うくなるだけだ。そんな、本来なら関わりあいになりたくないようなことに、まったく得をしない人物が協力するという構図は、その人物から見て、ドワイトがいかに同情すべき過去を背負っているかということを物語っている。このようなシーンがいくつも、丁寧に積み重ねられることによって、回想シーンを一切入れないながらもドワイトの過去を見せ、それによって、背景が深みを増すのである。

ラストシーンでは、どこかヒヤリと冷たい虚しさのようなものを感じた。これは、この監督の冷静・冷徹な視点による描写ゆえに、感じられたものなのかもしれない。そして、ドワイトという主人公を通してこの監督が描いた心理を、理解できる、と感じる。過去というものに呪われ続けたこと、ほかの方法を選べなかったこと、たとえ復讐を遂げたとしてももう戻れないとわかっていたこと。どのシーンの恐怖も不安も、理解できる。理解、あるいは共感というものは、まったく同じ立場に置かれていなければできない、というものではない。フィクションへの共感というものは、たとえ立場が違おうとも、その登場人物を通して描かれる心理や状況などの細部、あるいはそのほかのものに、たった一瞬心打たれただけでも起こり得る感覚であったりする。同じ立場に置かれていなければ共感は起こらないなどという、そんな単純なものではないはずだ。もっと複雑な感情から起こってくるものだ。だから自分は、この主人公に共感し、この復讐を理解できる、と感じる。

■

先にも書いたが、監督には何年かのキャリアはありつつも無名だったがゆえに、制作費が非常に限られた状態だった本作。関連記事で読んだところによると、監督は、この作品で認められなければ映画の道を諦めよう、つまり、これが最後の作品というつもりで臨んだのだという。しかし、この作品が2013年の第66回カンヌ国際映画祭の監督週間に出品され、国際批評家連盟賞を受賞するという高評価を獲得したことにより、映画界での道が一気にひらけたのだという。

次回作もぜひとも見たいと思っているが、そう思う理由は、本作における巧みな心理描写だけでなく、このジェレミー・ソルニエ監督に、ある別の監督に通じるものを感じたから、というのもある。限られた条件に縛られるどころか、その条件の中でより適切な方法を見出しそれを生かすというソルニエ監督の手腕を見て、ふと、今や確固たる地位を築いて映画ファンからの信頼を得ている ある名監督が、かつて広く知られるきっかけとなった作品のことを思い出したのだ。これはあくまでも、自分の中に持っているイメージが元であって、必ずしも、これがほかの人の見方にも共通だとは思っていないし、この1本だけで決めつけたくはないから、思い浮かんだ監督の名前は、あえてここには書かないが。もちろん、次回作がまったく違ったイメージを纏っていたとしても、それはそれで構わないのだ。そんなわけで、この監督の次回作を、見てみたくて仕方がない。

特集上映【未体験ゾーンの映画たち 2015】の1本として上映

2015/03/31 鑑賞

「博士と彼女のセオリー」

イギリスの理論物理学者スティーブン・ホーキング博士と、その妻ジェーン・ホーキングを描き、今年2月の第87回アカデミー賞において主演男優賞を受賞した本作。

ホーキング博士を描くとなると、当然、その研究の様子なども描かれるのであろうと思っていた。そのため、原題 “The Theory of Everything” が「博士と彼女のセオリー」という邦題となったことが、これはまたずいぶんと恋愛映画のような(ポスターデザインやキャッチコピーも含め)…と、多少の不満(というと言い過ぎかもしれないが)も感じていたのであるが。

蓋を開けてみれば、邦題の纏うこの恋愛映画的イメージこそが、むしろ内容をよく表していたという意外性。つまり、“学者としてのホーキング博士とその研究” 以上に、私生活、とりわけ妻との馴れ初めから結婚生活までを描くことのほうに、重点が置かれていたのだった。妻ジェーン・ホーキングの著書を原作としているということを鑑賞後に知って、そのような描き方を選択したことに合点がいった。

難病ALSを発症したのは学生時代であったホーキング博士。演じるエディ・レッドメインの、その表情の変化が見事だった。実在の人物が映画で描かれることは非常に多いが、世界中の人々にその存在も容貌も広く知れ渡っている、しかも歴史上の過去の偉人ではなく存命中の、これほどまでに著名な人物を演じることは、さぞかしチャレンジングなことであったろうと思う。ちなみに、声を出せなくなってからのシーンで使われていた、ホーキング博士の意思伝達のための電子音声は、博士本人が提供した、実際に博士が使っている音声であるとのこと。

映像の美しさも印象的な本作だが、あの光の美しさは、ホーキング博士の研究にとって重要な光というものを象徴させたいとの意図もあったのだとか(監督インタビューによる)。そして、撮影後の映像に手を加えることもなく、撮影時に実際にカメラの前にあったものだけをおさめているという。

本作のジェームズ・マーシュ監督の過去の作品としては、アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞しているということもあって、2008年の「マン・オン・ワイヤー」が代表作とされている場合がやはり多く、(「マン・オン・ワイヤー」は見ていないものの)てっきりドキュメンタリー出身の監督かと思っていたら、特にそういうわけではなく、他の監督作を確認すると、「キング 罪の王」(2005年/未見)や、「シャドー・ダンサー」(2012年/鑑賞)などがあった。

ホーキング博士を描いている以上は、当然、宇宙についての台詞も出てくるわけだが、ブラックホールについて触れられるたびに、鑑賞以来すっかり惚れ込んでいるSF「インターステラー」(2014年)のことを思い出さずにはいられなかった(星間移動を扱ったストーリーである「インターステラー」のほうが、本作以上にブラックホールなどについて言及されている)。

劇中、ホーキング博士の友人として登場する理論物理学者キップ・ソーンは、その「インターステラー」において、科学コンサルタントと製作総指揮をつとめている。

2015/03/25

「イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密」

The Imitation Game

2014 イギリス=アメリカ

原作:伝記 『Alan Turing: The Enigma』 アンドリュー・ホッジス

監督:モルテン・ティルドゥム

脚本:グレアム・ムーア

出演:ベネディクト・カンバーバッチ、キーラ・ナイトレイ、マシュー・グッド、マーク・ストロング、チャールズ・ダンス ほか

第87回アカデミー賞 脚色賞 受賞

【文中にて、映画の内容の詳細に触れています】

第二次世界大戦当時、不可能とまで言われたドイツ軍の暗号エニグマ解読を達成するほどの頭脳を持ちながら、その孤高ゆえに、多くの人間にとっての常識では理解され得ず、自身の意思ではどうしようもない秘密を持たねばならなかったがゆえの孤独、そして最後には自ら命を絶つという、数奇な人生を生きた数学者アラン・チューリングを描く本作。

戦後のシーンもあるものの、アラン・チューリングの人物そのものを描くだけでなく、やはりエニグマ解読が中心にあるので、戦争映画の範疇であるとも言えるが、直接的な戦闘と呼べるシーンはない(一部、当時の記録映像と思われる箇所と、CGによる爆撃シーン、避難する市民の様子等がある)。

気の遠くなるような作業をどれほど続けても なお一向に進まない解読の過程は、一見すると動きの少ない展開であるにも関わらず、アラン・チューリングの際立つ人物像と、ともに解読を進める学者たち 及び 軍・政府関係者らとの関係性の描き方、“最大の敵” である時間との戦いが、見る者を飽きさせない。チューリングの少年期、戦時中、戦後、それぞれの時間軸の行き来も巧みである。

そしてそれらを文字通り引っ張るのが、アラン・チューリングを演じたベネディクト・カンバーバッチの演技である。その はまり役具合は、昨今のカンバーバッチ人気の勢いに乗ったなどというものでは決してなく、見事に本領の発揮された演技だった。

ここに描かれた人間関係という点でいえば、同僚たちとの関係性、チューリングがゲイであったことによって生じる苦悩 (当時の英国の法では処罰の対象だった / チューリングがなぜ解読機にあのような名を付けたかということの意味を思うと、胸が痛む) にも見るべき点は多々あるが、もうひとつ印象的だったのは、チューリングと、権謀術数に長けたMI-6のミンギスとの好対照である。

どれほどの天才であっても(むしろそれゆえにか)人の気持ちを汲みとることのできないチューリング。一方、情報をコントロールし、スパイの世界をじかに知るミンギスは、人の心理を読むことにかけてはチューリングに勝る。この2人のやり取りのシーンは、その対照が興味深く、短いシーンながら見応えがあった。

なかなか理解を得られなかったチューリングが同僚らと打ち解けるシーンでなごみもするが、エニグマ解読達成直後の悲壮もまた、見終わってなお、あとを引く。

エニグマを解読したことが終戦を2年早めたとはいうが、当然のことながら、解読した途端に戦争が終わるわけではない。解読達成によってつかんだドイツ軍の動きに合わせて先手を打てば、いうまでもなく、解読したことがばれる。ばれれば、即座に暗号システムは変更され、その新しい暗号の解読を試みるうちにも戦争はますます長引き、死者が増える。それを防ぐには、ドイツの思惑通りの攻撃もある程度させておき、エニグマを解読できていないかのように装うこと。つまり、犠牲を最小限にするための犠牲となる人々を、選ばなければならないのだ。なんという矛盾か。なんと恐ろしい選別か。ある地点では、エニグマと無関係なところから得た情報だと思わせつつこちらが先手を打ち、ある地点では向こうに攻撃させる。そこで犠牲となった人々が攻撃されることは、本当は事前にわかっているのだ。

エニグマの解読達成を決して気づかれてはならないことは理解できるが、人の生死を選別するという、その負いきれぬ責任と重圧を思って、ゾッとした。

ちなみに

直接的にアラン・チューリングが描かれていたわけではないが、ドイツ軍の暗号エニグマを題材とした映画といえば、2001年のイギリス映画「エニグマ」を、かつて見ている。とはいえ今となっては、主人公が神経質な人物として描かれていたことと、ケイト・ウィンスレットが出演していたことくらいしか、印象に残っていないのであるが。

天才と呼ばれる人物を描いた映画を見ると、“あんな頭脳で人生を生き、ものごとを見るのは、いったいどんな感覚なのだろう” という、ただただ “どんなだろう” というのみの、想像し切れぬ想像がよぎる。歴史を動かすほどの、度を越した天才が描かれていると、誰もがそうなれるものではないとわかっているから、もしそういう頭脳をもって生まれていたら、などという想像は、そもそも初めからしないのであるが。なにしろ、めったに出現しないからこその天才である。天才の頭脳で見た世界の見えようがどういうものなのかということには、興味がわくけれど。

2015/03/18

第87回 アカデミー賞

2月23日(現地22日)、第87回 アカデミー賞のおもな受賞結果

- 作品賞:「バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)」

- 監督賞:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ( 「バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)」 による)

- 主演男優賞:エディ・レッドメイン(「博士と彼女のセオリー」 による)

- 主演女優賞:ジュリアン・ムーア(「アリスのままで」 による)

- 助演男優賞:J.K.シモンズ(「セッション」 による)

- 助演女優賞:パトリシア・アークェット(「6才のボクが、大人になるまで。」 による)

- 脚本賞:「バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)」

- 脚色賞:「イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密」

- 外国語映画賞:「イーダ」(ポーランド)

アカデミー賞の前哨戦と呼ばれる各映画賞の結果で、その年の流れのようなものがだいたい浮かびあがってくる。いわゆる賞レース期間前半の結果では、「6才のボクが、大人になるまで。」と「グランド・ブダペスト・ホテル」が作品賞を競うかに見えたが、後半、「バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)」の存在感が増し、いつのまにか「6才~」と「バードマン~」のどちらかになるだろう、という印象に取って代わって、最終的には「バードマン~」が作品賞を勝ち取った。

監督賞は、同じ俳優が同じ役を12年間演じ続ける(年に1度、1週間ほど全員が集まって撮影)という形で作品を作りあげた「6才~」のリチャード・リンクレイター監督にかなり分があるように見えたが、フタを開けてみれば、「バードマン~」のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督が受賞。昨年のアルフォンソ・キュアロン監督に続き、2年連続でメキシコ出身の監督の受賞となる偶然(監督本人もスピーチでそのことに触れた模様)。

演技部門がもっとも下馬評通りの結果であったか。主演・助演 各賞、最有力と言われた俳優が受賞している。いっとき、どうなるかわからないと言われた主演男優賞も、当初の評判通りに。「バードマン~」マイケル・キートンの復活も広く受け入れられたのだとは思うが、実在の人物を演じた俳優が特に高い評価を受けるという、いつもの傾向が、今回も当てはまった(もちろん、ただ実在の人物の役柄でさえあればいいというのではなく、演技そのものが評価された上での受賞であることは言うまでもないが)。

「バードマン~」で撮影賞を受賞した撮影監督エマニュエル・ルベツキは、昨年「ゼロ・グラビティ」でも同賞を受賞。2年連続の受賞は19年ぶりとのこと。

外国語映画賞は、ポーランドの「イーダ」。これも、堅いと思われた作品が予想通りに、という印象。ポーランド映画のノミネートといえば、アンジェイ・ワイダ監督の「カティンの森」が いまだ記憶に新しいが、ポーランド映画の外国語映画賞 受賞は、ノミネート10回目にして、初めてのことであるという。

新しい作品を発表するたび、毎回といっていいほど、必ず何部門かにその作品がノミネートおよび自身も監督賞にノミネートされる、という監督もいれば、どれほど その監督手腕が認められようが、どれほど作品の評価が高かろうがヒットしようが、驚くほどアカデミー賞に絡んでこない監督もいて、今回も、(おかしな言い方かも知れないが)面白いほどはっきりと、その傾向が表れた。「インターステラー」のクリストファー・ノーラン監督や、「ゴーン・ガール」のデヴィッド・フィンチャー監督は、監督賞にノミネートされてもおかしくなかったと思うし(つまり されなかった)、作品そのものも もっと賞に絡んでいてもよさそうなものであったが(つまり それほど絡んでこなかった)、予想通りといってはなんだが、ノミネート段階からして どちらも過小評価だった、という印象。「インターステラー」は技術系5部門のノミネートで作品・監督賞はなし(くどいようだが、入っていても おかしくなかったと思うのだ)。「ゴーン・ガール」も、ノミネートは主演女優賞のみで、確実視されていた脚色賞にはノミネートすらされず驚かれた。両監督ともに、この “アカデミー賞における過小評価傾向” に当てはまっている印象が以前から強く、入っていてもおかしくなかったのに、と言っている自分自身も、じつのところ、今回も監督賞には入らないだろう、と思っていたのではあったが(ちなみに、この2作品においては、「インターステラー」が視覚効果賞を受賞したのみである)。

前哨戦と呼ばれる各映画賞において、他の受賞作品と比べると それほど目立たなかった「アメリカン・スナイパー」が作品賞にノミネートされたことは、少なからず驚かれた。その後、本国で驚異的な大ヒット、「プライベート・ライアン」の持つ記録を塗り替えて、戦争映画史上最高の興行収入を現在も更新中であるという。今回、6部門にノミネートされていたが、受賞は、音響編集賞の1部門のみにとどまった。思い出したのが、ある年のアカデミー賞である。その時々の状況において、受賞結果に何らかのメッセージが込められている、というふうに受け取られる場合があり(もちろん、そうであると明言されるわけではない)、思い出したのは「クラッシュ」が作品賞を受賞した年だ。「ミュンヘン」や「グッドナイト&グッドラック」と同時にノミネートされ、結果として「クラッシュ」が受賞したのは、もっとも政治色の薄い作品だったからだ、という見方が当時あった(あくまでも “ひとつの見方” であって、そうだと明言されたものではない。実際、保守的な考えを持つ人の多いアカデミー会員が「ブロークバック・マウンテン」を避けた結果だ、という見方もあった)。その年のことを、ふと思い出したのだった。ちなみにこれは、あくまでも “「アメリカン・スナイパー」の受賞が1部門のみにとどまったこと” によって思い起こしたものであり、“「バードマン~」の受賞理由” について言っているのではない。「バードマン~」が消去法的に受賞した、という見方ではないので、あしからず。

今回、最多ノミネートだった「バードマン~」と「グランド・ブダペスト・ホテル」がそれぞれ4部門受賞、「セッション」が3部門受賞、ほかは1部門受賞作が多数、という結果に。他の追随を許さないほどの高評価を受ける大作がある年には、ひとつの作品が10部門近く受賞するようなこともあるが、そのような年から見れば、多少、地味な印象であったかもしれない(ただ そうである、というだけで、それが駄目だという意味ではない)。

作品賞受賞の「バードマン あるいは (無知がもたらす予期せぬ奇跡)」は、4月10日 日本公開。

2015/2/23

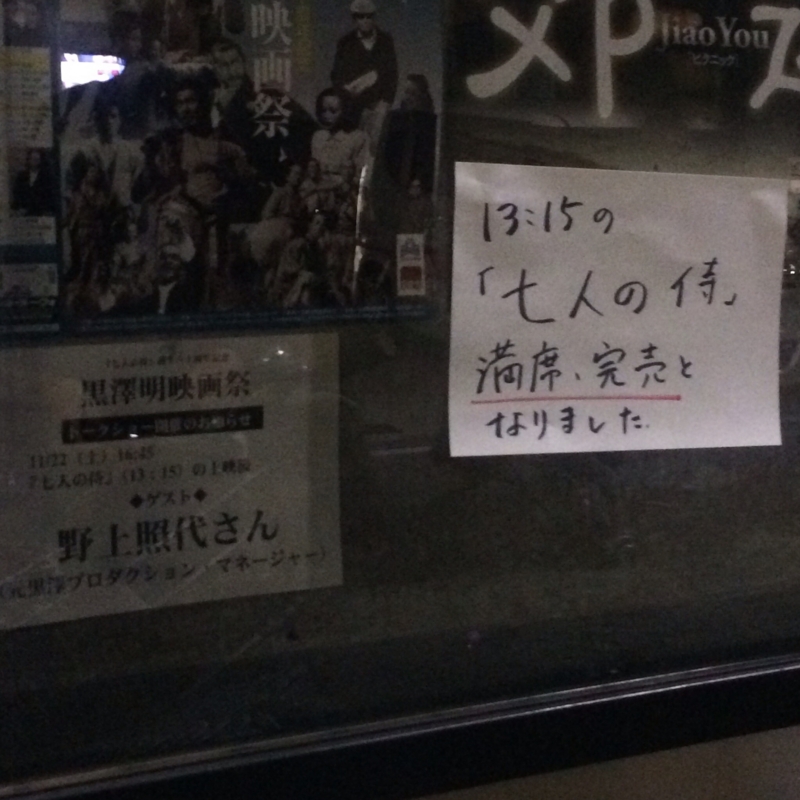

〈黒澤明映画祭〉 元 黒澤プロダクション 野上照代氏トークショー(11/22「七人の侍」上映終了後)

「七人の侍」誕生60周年記念

〈黒澤明映画祭〉

2014年10月25日〜12月19日

■

「七人の侍」上映終了後

聞きながらその場で取ったメモを元に記録。場合によっては 間違いも絶対ないとは言いきれないが、そこは、なにしろ話すスピードに対しての手書きゆえ、どうかご容赦を。メモしきれず記憶もあやふやになってしまったことについては割愛。メモを取るのが間に合ったもののみ記録。

-観客の拍手で幕を閉じた「七人の侍」上映-

「七人の侍」終了後すぐ、シネ・ヌーヴォ代表・景山さんの “客席がいっぱいっていいもんですね、少ない日が続いておりまして、今日は感激でございます” という挨拶で始まる。

野上照代さん登壇:

“シネ・ヌーヴォは景山さんもスタッフも素晴らしい、東京でこんなのない、東京では考えられない、どうしてやらないのかしら” と第一声。

「羅生門」当時 黒澤明監督40歳、野上さん23歳。以降、最後まで一緒に仕事をしたという(野上さんは記録等を担当)。

◇「白痴」の評判が悪く、ダメだと思っていた時に、「羅生門」がヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞(最高賞)を受賞。しかしまさか受賞するとは誰も思っておらず、関係者の誰ひとりとして出席していなかった。結局、日本人、いなければアジア人なら誰でもいいから、と サンマルコ広場から ひっぱってきた人に、代わりに出席してもらった(映画祭では、その人が黒澤監督だと思われてしまった)。一方、監督本人は失業状態で、川で釣りをしていた。

◇東宝争議によって東宝を離れていた黒澤監督は、戻れと言われ、東宝で 「生きる」までの海外版を作った(全部が同時録音だった当時、セリフだけを抜くことはできず、音楽のみ早坂文雄さんと録ったという。効果音は向こうで作り、セリフは吹替え。注文が殺到した、とのこと)。

◇54年にクランクインした「七人の侍」撮影は、1年かかった。ほとんど東宝(現在は団地になっているという)の周りで撮った。ハリウッドの西部劇にもないものだから雨の合戦シーンを撮りたかった、という。

◇その撮影場所は、もともと田んぼだった場所。足が抜けないほどのぬかるみで、乾くのにも時間がかかり、天気が良くなった日に撮るはずだったシーンも撮れず、期間が倍ほどに延びた。消防車を8台置いて、朝から晩まで雨のシーンの撮影。木村功さんの泣くシーンで最後だったが、黒澤監督がカットをかけてもなかなか泣きやまなかった、本当に泣いていた。そのぐらい過酷な撮影だった。

◇撮影は8月に終わるはずが、結局翌年2月に。わらじを履き、ほとんど裸に近い格好だった三船敏郎さんが、特に大変だった(三船さんは我慢強い人だから あんな撮影もできたけれど… と野上さん)。宮口精二さんが撃たれて死ぬシーンで、一度かつらが飛んだことなどもあった。出演者らが、着物の泥を落とすためのお湯が暖かくて嬉しかった、と言っていた。

◇ヌーヴォ代表・景山さんが、「七人の侍」の雨のシーンに使われる水に墨汁を入れたのかと訊くと、“あなたは知りすぎた男なのよ” と野上さん。水に墨汁を混ぜて雨のシーンを撮ったのは「羅生門」で、それも、降ってくる雨を 見上げる形で撮る時のみ(白黒映画ゆえ、水に色をつけないことには、見上げた状態の白い空から 降ってくる雨が透明だと、ほとんどわからないから)、と野上さん。

◇「七人の侍」の制作費は当時の2億円、一般的な予算の7本分。東宝首脳部は、辞職願を懐に入れながら “なんとか上げてくれ” と言っていた。そこで黒澤監督は、試写の際、うまく編集して、三船さんが屋根の上で “来やがった、来やがった” と言うシーンまでしか上映せず、続きはこれから撮ります、と言ったという。見る側にとって もっとも続きの気になる部分で切られた試写を見た、当初は打ち切れとすら言っていたはずの東宝首脳部から、これによって撮影続行のOKが出たという。

◇撮影が延びたおもな理由は、とにかく天気。あんな仕事は頼まれてももう二度とできない、と監督は言っていたという。

◇野上さんが、体力的にもっともつらかったのは、「七人の侍」と「デルス・ウザーラ」だったという。「デルス・ウザーラ」は、黒澤監督が「トラ・トラ・トラ!」で監督をクビになり 後には退けない状態の中で、シベリアで8ヶ月かけて撮った。

◇「七人の侍」はやはり何台ものカメラで撮ったのかと景山さんが訊くと、基本的には1台だったとのこと。シーンによって2〜3台、火事のシーンだけ8台だった、と。そして「七人の侍」で複数のカメラを使った経験から、「生きものの記録」も複数カメラで撮った(手前も後ろもピントがあっている、と景山さんが言うと、パンフォーカスだからライトが多い、と野上さん)。

◇例えば「羅生門」で、志村喬さんが歩いているシーンは、上に金網を張って 葉っぱを乗せるなどのことを、照明係がやっていた。黒澤監督の映像で、自然にただ撮っただけのものはない、すべてそのシーンのために作っている、と野上さん。

◇一般的に、撮影前に絵コンテを作るのに対し、黒澤監督は、編集の時に膨大なフィルムの中から選び出す形だった。そして編集が非常に速く、人を寄せつけなかった。“僕は編集の材料を撮影するんだ” と言っていたという。たいていは先に考えてから撮るものだが、黒澤監督は、あらゆる角度から撮ったものの中から選ぶ、と(野上さん曰く、贅沢な作り方だった、と)。

ヌーヴォ代表・景山さんにより、ここで、観客から野上さんへの質問を受け付ける、という運びに:

-野上さんが個人的に好きな作品は?

-本当にみんな好きだから、そう訊かれると困る。とにかくいちばん大変だったのは、「七人の侍」と「デルス・ウザーラ」。

-かつて熊井啓監督がキネマ旬報に書いていたが、「白痴」4時間26分版は本当にあるのか?

-「白痴」は「七人の侍」より前で、私はまだ一緒に仕事していなかった頃のものだから答えにくい。みんなが探している。長いと回転が悪いからと、会社から やめさせられた。長い方はいまだに見つからない。謎。

景山さん曰く、シネ・ヌーヴォからも松竹に訊いたが ないと言われた、とのこと。あったとしても、松竹がOKしない限り上映権が… 松竹も商売だから、と景山さん。ちなみに、松竹の社長の家にあるんじゃないか、という噂があるとかないとか。

◇野上さんの著書について訊く景山さん。本にも書いているが、とにかく「生きものの記録」をぜひ見直してほしい、と野上さん。

◇映画音楽について : 昔は録音も、スクリーンに画をかけてからフルオーケストラ、間違えたら始めからやり直しで大変だった。黒澤監督の初期の映画音楽を担当していた早坂文雄さんは、憧れの的だった、と野上さん。黒澤監督は、“アメリカの映画音楽のように、画に沿って音楽をつけるのはつまらない、逆だからこそ効果がある、それは早坂しかできない” “純粋な音楽とは違う、画と掛け算で別のものができる。それが映画音楽だ” と言っていた、と。早坂さんが亡くなった時には、黒澤監督はショックのあまり泣いて泣いて、1週間仕事ができなかったという。

千秋実さん、三船敏郎さん、志村喬さんらの話が聞きたいと景山さんから言われた野上さんは、“「生きる」のお通夜のシーンに並んでた人みんな死んじゃった” と。“いい役者が多かった” とも。“「羅生門」の出演者も全部死んじゃって… 生き残ってるのは京マチ子さん(※電話で話す間柄らしい)と、映画の中で泣いていた赤ん坊だけ” と。

ヌーヴォ代表・景山さんからの質問:

-「七人の侍」の旗がざわめくシーンは脚本段階から?

-黒澤監督が 旗を好きなのは たしかで、劇中でよく使っている、と野上さん。

黒澤監督に師事していた小泉堯史監督作品「蜩ノ記」制作にも協力したという野上さん。このとき岡田准一さんと初めて話したが、真面目な青年だった、と。

「影武者」以降、黒澤作品で助監督をつとめた本多猪四郎さんの現場でのエピソードとしては、かつて兵役についていた本多さんを気遣った黒澤監督が、「夢」の軍隊のシーンは本多くんにまかすよ、と言っていたとのこと。

また、野上さんはツァイ・ミンリャン監督とも交流があるという。「郊遊 ピクニック」のラストが長すぎると笑っていた。

2014年11月22日